Ringen um neue Baudenkmäler

Beamtensiedlung und Kriegerheimsiedlung sollen geschützt werden

VON VOLKER DITTMAR

Statt über die Verluste historischer Bausubstanz im Zuge lebhafter Neubautätigkeiten zu lamentieren, gehen Fürths Stadtheimatpfleger in die Offensive. Karin Jungkunz und ihr Stellvertreter Lothar Berthold wollen ganze Wohnquartiere unter Schutz stellen und so die Denkmal-Bilanz nachhaltig aufbessern.

FÜRTH — Es ist ein neuer Stil, der das Ringen um die Schmuckstücke der „Denkmalstadt“ prägt. „Wir diskutieren sehr viel intern mit Behörden, statt öffentlich Missstände anzuprangern“, beschreibt Berthold den Unterschied zum Einsatz von Amtsvorgänger Alexander Mayer. Und wie zur Bekräftigung fügt er hinzu: „Es ist kein neuer Skandal in Sicht.“

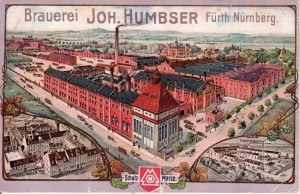

Das war nicht immer so. Hohe Wellen haben zuletzt der Abriss des 118 Jahre alten Humbser-Gärhauses für neue Wohnblocks und des historischen Park Hotel-Festsaals für die Neue Mitte geschlagen. Auch dass das Landesamt für Denkmalpflege vier für den Einkaufsschwerpunkt umgestaltete Altbauten in der Rudolf-Breitscheid-Straße die Denkmalwürdigkeit ebenso aberkannte, wie der in ein Wohnquartier verwandelten Central-Garage in der Mathildenstraße, trug nicht zur Befriedung bei.

Doch Jungkunz und Berthold richten den Blick nach vorn. Beim jüngsten Besuch des für Fürth zuständigen Landesamtsreferenten Uli Walter wurden neue Denkmalschutzprojekte in den Fokus gerückt. Am 14. Juli ist ein weiteres Treffen anberaumt, bei dem es um die Erweiterung der Denkmalliste geht. Neben der bereits von ihrem Amtsvorgänger Mayer auf den Weg gebrachten Aufnahme der knapp 100 Jahre alten Dambacher Beamtensiedlung denkt Karin Jungkunz insbesondere an die Kriegerheimsiedlung, die sich ans Kavierlein anschließt. Ein typisches Gartenstadt-Ensemble, wie das bereits denkmalgeschützte ältere Quartier Eigenes Heim.

Daneben will Jungkunz Löcher im Denkmalatlas der westlichen Innenstadt schließen. Rund ein Dutzend Altbauten im Bereich von Blumen- und Mathildenstraße hat sie im Blick, die aus unterschiedlichsten Gründen bislang noch nicht in die Denkmalliste aufgenommen worden sind. Von „Altlasten“ spricht die Stadtheimatpflegerin, die es zu analysieren gelte.

Historische Technik

Aber auch um den Schutz unscheinbarer Objekte wird gerungen. Dazu gehört das ehemalige Milchhäuschen in Ritzmannshof und der mit historischer Technik zur Bierkühlung ausgestattete Keller an den früheren Eisweihern am Burgfarrnbacher Moosweg. Er gehörte zum gräflichen Brauhaus Burgfarrnbach und harrt noch einer genauen Bestandsaufnahme.

Vorsichtig optimistisch ist Karin Jungkunz im Hinblick auf die überfällige Sanierung des historischen Gasthauses Goldner Schwan am Marktplatz. Hier deuten, wie berichtet, erste Aktivitäten auf einen Beginn der Arbeiten hin. Am Herzen liegen der Stadtheimatpflegerin daneben Details wie der historische Schriftzug der Eisenwarenhandlung Walter am Obstmarkt. Auch die Central-Garage soll ihren alten Schriftzug wieder erhalten – wenn auch nur als Rekonstruktion.

Gute Nerven brauchen Jungkunz und Berthold im Bemühen um den Schutz alter Bahngebäude. Der Zahn der Zeit, der mangels wirksamer Sicherungsmechanismen schon den historischen Lokschuppen hinter dem U-Bahnhof Stadtgrenze verfallen ließ, nagt auch an der denkmalgeschützten alten Wartehalle des Haltepunkts Alte Veste.

„Wir wissen nicht, was die Bahn damit vor hat“, sagt die Stadtheimatpflegerin. Sorgen bereitet ihr aber auch der Schutz der Vorhalle des Fürther Hauptbahnhofes. Die Bahn lehnt einen Erhalt beim Ausbau des unterirdischen Verteilergeschosses aus statischen Gründen ab. Die Kommune hält dagegen, indem sie ein eigenes Gutachten in Auftrag gab.

Immerhin der Schutz der Dambacher Beamtensiedlung ist nach Einschätzung von Jungkunz und Berthold in trockenen Tüchern. „Das Verwaltungsverfahren läuft“, berichtet Jungkunz. Und Berthold weiß, dass die Wohnungsbaugenossenschaft Fürth als Eigentümerin der 55 Altbauten auch ohne formelle Denkmalschutzauflagen alles unternimmt, um die Einzigartigkeit des 1922 bis 1926 entstandenen Ensembles zu bewahren.